作者:王平聚刑事團隊

(圖片自網絡,侵刪)

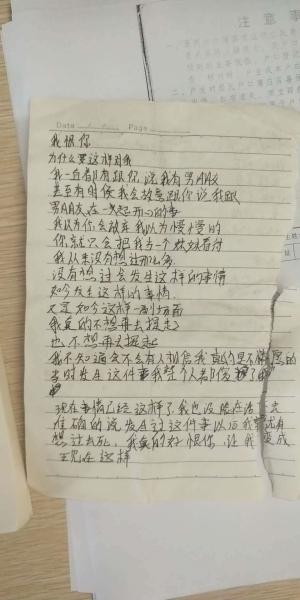

“我不知道會不會有人相信我真的是不情愿的,我也沒臉再活下去…”。7月30日,18歲的奶茶店打工妹留下一封手寫遺書,跳河自盡。在自殺前一天,7月29日,奶茶妹剛配合警方做好報警筆錄。再往前推一天,7月28日,剛上班一個月的奶茶妹被奶茶店“店長”曹某叫到他的住處暴力侵犯。

一個年輕鮮活的生命就這樣香消玉損。白發人送黑發人,獨留下傷痛的父親母親。奶茶妹的遭遇令人扼腕嘆息。

即便我們的法律對性侵類犯罪的強力打擊,仍然不能杜絕此類惡性案件的發生。然而筆者想說的是,年輕的奶茶妹不僅是性侵案件的受害者,更是“受害人有罪論”的受害者。

可以說,不是“受害者有罪論”的大行其道,混淆視聽,為犯罪案件中的受害者帶來的“二次傷害”,18歲的被侵害女孩不會選擇用以死明志,來證實自己的清白。

為什么會是“受害人有罪論”的受害者?

從實務中我們看到,有一類發生在認識的“熟人”之間的強奸案:因為是同事關系、同學關系,或者是處于曖昧關系的雙方,受害人的言語或行為讓犯罪處于容易發生的狀態,加之加害方的處心積慮,促使性侵犯罪得逞。表面上似乎存在被害人半推半就的可能,但只是基于傳統或個人性格被害人不愿示明,但事實上嫌疑人確是違背對方意愿強行發生性關系。當強行發生關系后,受害者追究加害人刑事責任,而嫌疑人會辯解受害人默認或暗示過可以發生性關系。

這類性侵案件的這些特點為“受害者有罪論”帶來了“想象空間”:受害者被認為存在過錯、存在過失,才使得“蒼蠅不叮無縫蛋”,從而導致自身受到侵害。

事實上,這個“受害者有罪論”完全忽略了,性侵犯罪本質上就是一個對被害者造成傷害的犯罪行為。犯罪者犯罪只是因為其突破了法律明確規定的邊界,惡意危害了他人的權利,和受害者的行為并沒有直接關系。所謂“不該單獨和他在一起”,“交友不慎”、“穿著暴露”等,全然不是犯罪合理化的借口。

“受害者有罪論”荒謬的邏輯,無形中變形異化為犯罪者洗地辯解,而給受害者及其家人造成了“新的二次傷害”。

在發生性侵案件之后,我們要尋求的最好的結局,是罪犯受到了應有的法律制裁,是被害者得到親人更加的關懷;而對其他的旁人來說,最大的善意,是對受害一方給與憐憫和共情,或者,用無聲表達心中的正義。以幫助受害者盡量盡快忘記受傷的陰影,從新回到正常的人生軌道中。

在這個奶茶妹被性侵后跳河自盡的悲劇中,根據刑法對強奸罪加重情節的規定,嫌疑人曹某或將面臨10年以上有期徒刑的法律制裁。(完)